2012年 8月 10日

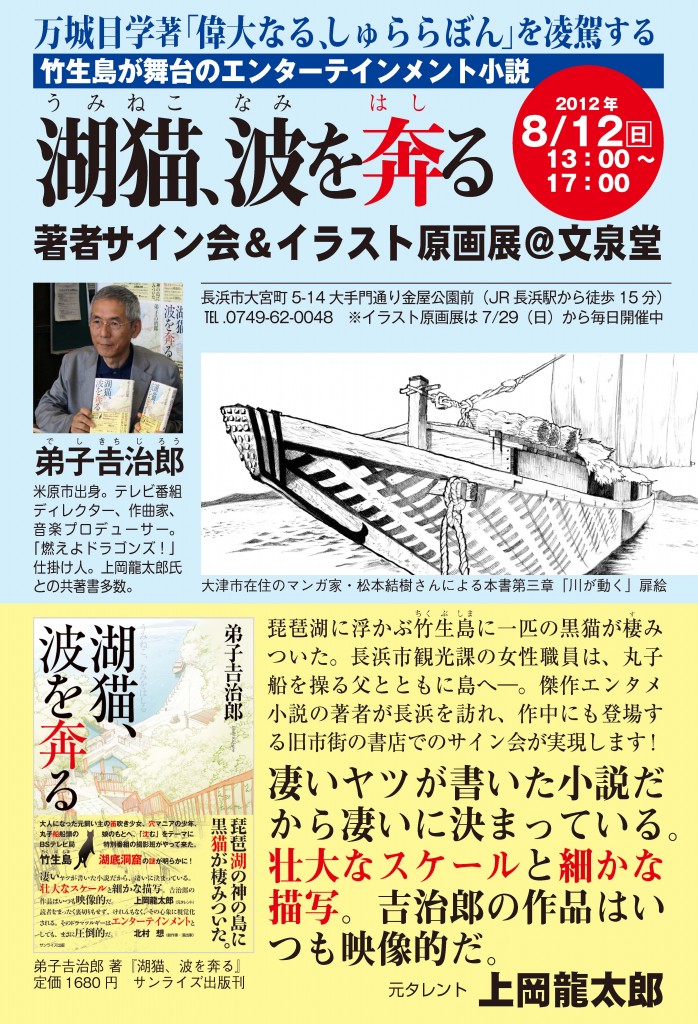

日時 8月12日 13:00~17:00

場所 文泉堂(長浜市大宮町5-14)

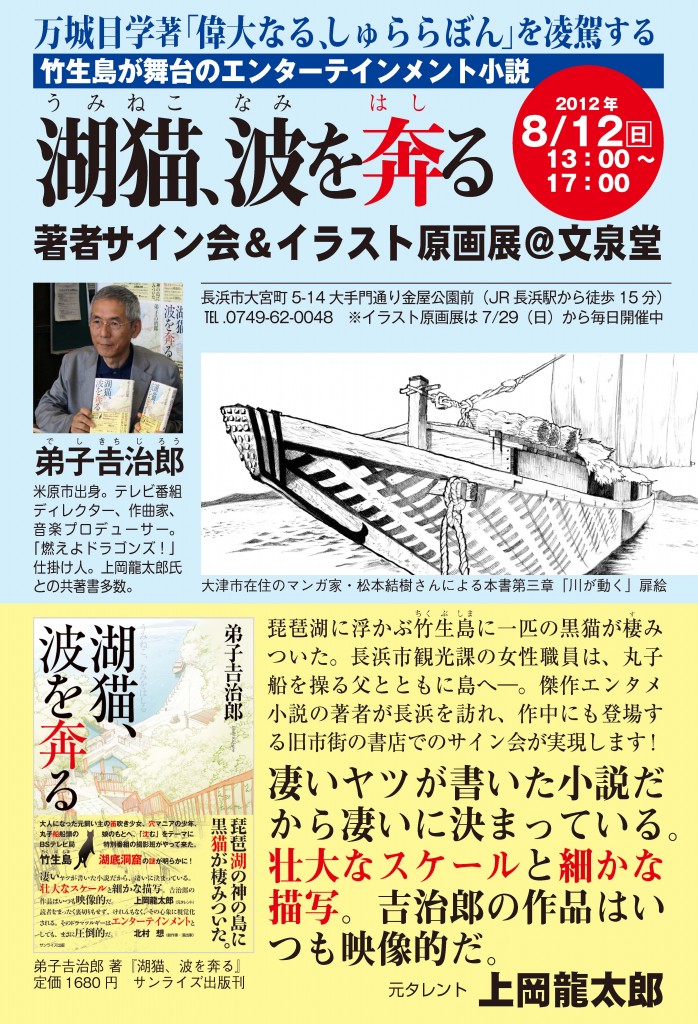

竹生島が舞台のエンタメ小説『湖猫、波を奔る』(うみねこ、なみをはしる)の発行を記念して、作中にも登場する長浜旧市街の書店内お座敷ギャラリーで松本結樹先生のイラスト原画展を開催中。最終日12日(日)には著者・弟子吉治郎先生と松本先生が在廊してファイナルイベント開催します。

【インスタレーション】

「河内の風穴」立入禁止区域の映像が常時上映されているお座敷ギャラリーに、イラスト原画やロケハン写真、参考文献、龍笛、「波兎」伊万里焼、校正紙などが雑然と並ぶさまは、まさに現代アートを超越した不思議空間。庭園鑑賞するもよし、縁側の机でお子様に宿題やらせるもよし。無線LANでニンテンドーDSネット接続可。酒類持ち込み可。涼しい風が吹き抜けるお座敷でまったりとお過ごしください

【スケジュール(予定)】

10:00~11:00

▼スペシャル対談【長浜観光を斬る!】(仮題)

弟子吉治郎vs.清水義康〈長浜観光協会事務局長〉

※交渉中 清水事務局長ご欠席の場合は吉治郎独演会「羊羹こわい」

11:00~12:00

▼KBS京都「さざなBeゲーション」生出演@長浜まちづくり役場サテライトスタジオ

13:00~13:15

▼長浜曳山まつり子ども歌舞伎しゃぎり実演

13:15~13:30

▼吉治郎の教えて若ダンナ! 01【笛と『湖猫、波を奔る』の関係って?】(仮題)

解説者:吉田健治〈文泉堂若旦那〉 質問者:弟子吉治郎

13:30~14:00

▼サイン会 第1章 ※プレゼントあり

14:00~14:30

▼松本結樹のマンガ・イラスト講座

人生画力対決 vs.弟子吉治郎〈リアリズム画家〉

※参考:西原理恵子の人生画力対決

14:30~15:00

▼サイン会 第2章 ※プレゼントあり

15:00~15:30

▼吉治郎のあっちゃこっちゃ話の飛ぶ講座

【琵琶湖はどこから来たのか、そしてどこへ行くのか】

15:30~16:00

▼サイン会 第3章 ※プレゼントあり

16:00~16:30

▼吉治郎の教えて若ダンナ! 02【食べ物、北国街道、丸小船、言葉、曳山まつり】(仮題)

解説者:吉田健治〈文泉堂若旦那〉、川村千恵さん〈「湖猫、波を奔る」映像誘致委員会委員長〉※交渉中

質問者:弟子吉治郎

16:00~16:30

▼サイン会 第4章 ※プレゼントあり

16:30~17:00

▼サプライズ!なにかが起こる! …かも

※展示品の持ち込み受付中。例えば「波兎」竹生島文様グッズ、琵琶湖や船、猫の写真など。ご持参が面倒な方は、バーチャル展示室(フェイスブック『湖猫、波を奔る』ページ)への投稿をお待ちしております。

カテゴリ お知らせ, イベント, 社員のブログ | コメントは受け付けていません。

2012年 7月 26日

【期 間】 2012年7月29日(日)~8月12日(日)

プロローグ 7/29(日) 11:00~ サイン会、トークショーなど

小説『湖猫、波を奔る』(うみねこ、なみをはしる)の発行を記念して、

作中に登場する文房具店のモデルとなった長浜旧市街の書店内にある

お座敷ギャラリーでまったり開催します。暑気払いにぜひ。お茶出ます。

サプライズゲストの飛び入りあり?!

【内 容】 イラスト原画・参考文献の展示、関連書フェア、

河内の風穴立入禁止地域の映像上映、龍笛と波兎伊万里焼展示、

天気図作成講座(随時、著者トークショー・サイン会)

※関連する展示品募集中。例:「波兎」竹生島文様グッズや写真など

【場 所】 文泉堂 滋賀県長浜市大宮町5-14 TEL.0749-62-0048

※イベント仮題:滋賀県人必読! 神の島・竹生島に棲む黒猫をめぐる奇想天外なエンターテインメント小説の発行を記念して何でもやってしまおうイベント

カテゴリ お知らせ, イベント, 社員のブログ | コメントは受け付けていません。

2012年 7月 2日

『湖猫、波を奔る』カバーイラスト「総選挙」

インターネット投票第1位は? 書店さんの反応は?

■facebook 01~04

■twitter エントリー01 02 03 04

琵琶湖に浮かぶ竹生島(長浜市早崎町)が主な舞台のエンタメ小説

『湖猫、波を奔る(うみねこ、なみをはしる)』を鋭意編集中です。

著者は米原市出身のテレビプロデューサー・弟子吉治郎さん。

長浜市では直木賞候補作家・万城目学さんの小説

『偉大なる、しゅららぼん』の映像誘致で盛り上がっていますが、

『湖猫、波を奔る』には長浜市観光課の職員さんたちも

重要なキャラクターとして登場します。

吉治郎さんの師匠・上岡龍太郎さんは

「壮大なスケールと細かな描写。吉治郎の作品はいつも映像的だ」と期待を寄せ、

滋賀出身の劇作家・北村想さんも

「エンターテインメントとしても、まさに圧倒的」と太鼓判を押してくださいました。

竹生島のほか、西野水道や尾上漁港、長浜港、彦根城内のヴォーリズ洋館、

河内の風穴、草津市や湖南市の天井川隧道、恐怖の(!)「わんわんの洞窟」、

浜大津、琵琶湖疏水、坂本、日吉大社など県内各地が舞台となり、

琵琶湖遊覧船ミシガンや復元された丸子船、京阪石坂線も登場します。

多くの方々に読んでいただけるよう各地の風景イラストや関連地図を付けるなど

工夫を凝らしていますので、発売までもうしばらくお待ちください。

滋賀観光誘客ツールとしても使えそうな〈琵琶湖エンターテインメント〉の大傑作

『湖猫、波を奔る』は、県内を中心に全国の主な書店で7月下旬発売予定です。

(編集部Y)

カテゴリ 社員のブログ | コメントは受け付けていません。

2012年 5月 17日

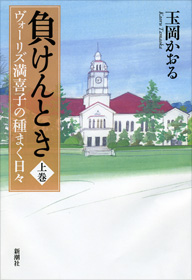

玉岡かおるさんの最新小説『負けんとき ヴォーリズ満喜子の種まく日々』

上下巻(新潮社、2011)を連休中に読み終えました。

ヴォーリズといえば、いまやアニメ「けいおん!」で有名になった

旧豊郷小学校を設計したキリスト教伝道師。主人公はその妻・満喜子さんです。

内容をひとことで紹介すると(すごく乱暴に)、

満喜子とメレルが数々の逆境に共に立ち向かって闘う愛の物語。

津田塾創始者で日本初の女子留学生である津田梅子など著名人も絡んできて、

骨太ながらも繊細な大河小説に仕上がっていると感じました。

満喜子は播磨(兵庫県南西部)小野藩元藩主・一柳家の娘として東京で生まれます。

世が世ならお殿さんちのお姫様ですが、明治生まれなので華族令嬢。

近江八幡で近江兄弟社を興したウィリアム・メレル・ヴォーリズと結婚したため、

書名にもヴォーリズ満喜子とありますが、本名は「一柳満喜子」のはずです。

のちにヴォーリズは日本人となり、「一柳米来留(めれる)」と改名するのですから。

なぜこんなことを書くのかというと、私はこの小説を、女と男、東洋と西洋、

陰と陽、静と動、隷属と自由、前近代と近代、士と商、多神教と一神教、

田舎と都会、賤と聖……といった対立概念がキーワードとして埋め込まれた、

少し大げさにいうと「思想」を読み解く本としても読み進めてしまったからです。

著者の玉岡かおるさんはこの作品を書き終えたとき、達成感というよりも

大きな虚脱感におそわれたのではないでしょうか。かなりしんどかったと拝察します。

書名の「負けんとき」、そしてあとがきにある「よう負けんかったな」は、

著者の偽らざる心境であるとともに、勝つか負けるかという二項対立ではなく

「勝たんでもええけど負けたらあかん」という考え方も、

生きていくためには必要というメッセージなのだなととらえました。

そういう意味では、さまざまな対立概念のどちらかを100%是としたり非としたりすることは、

この本の中では、あえて避けられているといってもいいかもしれません。

まあ、そんな難しいこと考えずに楽しめる小説です。映像化されてもおかしくないでしょう。

来年のNHK大河ドラマは新島八重子と襄の「八重の桜」ですから、

朝の連続ドラマ小説はぜひこれで。一柳満喜子とメレルが共に闘う愛の物語「負けんとき」。

正直いうと、近江八幡がどのように描かれているのかというスケベ心(?)もあって

読み始めたんですけど、それは読んでからのお楽しみ。

まあ、メレルが没後、近江八幡の名誉市民第1号になったという言及はあってもよかったかな。

とにかく「その妻」として夫の旧姓のほうが有名な女性が

数々の「種」をまいてきた生涯を広く知っていただきたいと思います。

最後に近刊の宣伝。

上坂和美著『あったかいね永遠の学び舎 豊郷小学校物語』

http://www.sunrise-pub.co.jp/isbn978-4-88325-475-0/

(編集部Y)

カテゴリ 社員のブログ | コメントは受け付けていません。

2012年 5月 8日

日時:5月15日(火)夕方4時48分~7時放送

(5時20分頃から約10分間の予定)

番組:読売テレビ「かんさい情報ネットten!」

※以下、企画書より抜粋

▼卑弥呼を巡る仁義なき戦い! 桜井VS守山(仮題)

古代史最大のナゾ…。卑弥呼の都「邪馬台国」はどこにあるのか…?

その最有力地といわれているのが、マキムク遺跡のある奈良県の桜井市。

今月5日には、発掘調査の拠点となる「マキムク遺跡研究センター」も開設。

さらには、桜井市のマスコット「ひみこちゃん」が着ぐるみや動画でPRするアニメも登場。

そんな中……、

「邪馬台国は近江に存在した…」

こんな説をかかげたのが、滋賀県守山市の商工会議所青年部。

“邪馬台国の守山”をPRしようと躍起だ!

独自に卑弥呼Tシャツや、のぼりなども制作。

去年には、現代の卑弥呼を探す、もりやま卑弥呼コンテストなど

様々なイベントで打って出ている。

さらに、別の著者による同じタイトルの「近江説本」も相次いで出版されている。

桜井市、守山市両市長にも話を伺いつつ、

卑弥呼をめぐり盛り上がる町の様々な動きに迫ります。

カテゴリ お知らせ, イベント, 社員のブログ | コメントは受け付けていません。

2012年 5月 2日

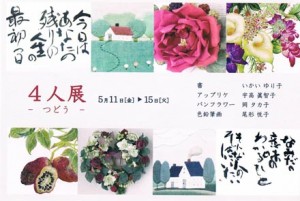

『近江のかくれ里 白洲正子の世界を旅する』の著者

いかいゆり子さんから、5/11~15、大津のギャラリー唐橋での

「4人展 – つどう – 」のご案内をいただきました。

今日はあなたの残りの人生の最初の日

まさに。 (編集部Y)

カテゴリ お知らせ, イベント, ピックアップ情報, 社員のブログ | コメントは受け付けていません。

2012年 4月 19日

『近江作庭家の系譜 小堀遠州・鈍穴・西澤文隆』の著者・角省三さんから、

文芸誌「菜の花」第4号をご恵贈いただきました。ありがとうございます。

角さんは野口雨情の「彦根音頭」に関する随筆で、

野田山の慈眼寺にある雨情歌碑について言及されています。

野口雨情といえば童謡「しゃぼん玉」などで有名な詩人ですが、

昭和13年に彦根に立ち寄り、「彦根音頭」を作詞したそうです。

歌詞は、

琵琶湖めぐりは彦根が泊り

泊りゃ帰るがいやになる

見てけ寄ってけ彦根城

と以下17番まで続き、

多景島、伊吹山、佐和山城址、多賀大社などに次いで、

山の中でも野田金比羅は病疫除けあらた神

と、歌碑そのままに慈眼寺が歌われていることを確認され、

(秋山清・伊藤信吉・住井すゑ・野口存彌監修『定本 野口雨情 第五巻 地方民謡』未來社、1986)

歌詞をすべて読み通したうえで次のように記されてます。

「七十三年という年月を経て尚、彦根の風景、叙情に変化がないということである。言いかえれば、雨情がのちのちまでも残してもらいたいと願い詠んだであろう彦根の風物は、見事にそのまま残されていて、そのことは彦根市民として雨情に報告したいことであり、市民が誇りに思ってもいい、と考えるのはどうであろう」

ネットで検索してみると、長浜の「長浜節(リンコ節)」、

米原の「醒井小唄」、野洲の「野洲町町歌」、大津の瀬田、磯田と、

滋賀県ゆかりの雨情作詞民謡はほかにもあるようです。

角さんのように、郷土に埋もれつつある文化を

顕彰しつづけておられる方々のご活躍もまた、

県民が誇りに思ってもいいのではないでしょうか。

いつか新刊『野口雨情 滋賀民謡(全)』を出せるよう、

小社も埋もれずに生き残っていきたいと思います。

(編集部Y)

カテゴリ 社員のブログ | コメントは受け付けていません。

2012年 4月 17日

日本グラフィックサービス工業会が主催する平成23年度ジャグラ作品展で、当社出展作品が「出版印刷物」「業務用印刷物」「開発・開拓・営業」の3部門で受賞しました。

▼出版印刷物部門〈佳作〉

『近江の祈りと美』

▼業務用印刷物部門〈厚生労働省職業能力開発局長賞〉

『新修 彦根市史 第10巻 景観編』

▼開発・開拓・営業部門〈学校法人日本プリンティングアカデミー賞〉

『浅井三姉妹を歩く』『博覧会公式ガイドブック』『浅井長政と姉川合戦』など、

大河ドラマ「江」放映決定後の絶え間ない多角的な開発・開拓・営業戦略

▼出版印刷部門の『近江の祈りと美』は、滋賀県の仏像・神像などの彫像200点以上をカラー写真で一挙掲載し、その特徴と歴史的背景、変遷、特殊性について論考したもの。文化財写真のエキスパート寿福滋氏による写真に、滋賀県立近代美術館の髙梨純次氏が解説を付した写真集です。各地教育委員会や博物館、資料館、寺社など関係諸機関の協力を得て、「地元の文化財を知り、学び、守りつづけていく」ために集大成したことが評価されました。

▼業務用印刷物部門の『新修 彦根市史 第10巻 景観編』は、それ以前に刊行されてきた「資料編」「通史編」(A5判・上製本)と異なり、ビジュアルな内容を効果的に表現するため、判型をA4判、オールカラーの並製本とし、江戸時代の彦根城下図や現存する古民家の住宅平面図などを作成、450点余りの写真を見やすくレイアウトしました。その仕上がりは編集委員会から高い評価を得て、続く「民俗編」「便覧・総索引」(同様の仕様)の発注もいただくことになりました。

▼開発・開拓・営業部門の『浅井三姉妹を歩く』は、滋賀・福井・京都・東京の関連史跡を網羅。「江」時代考証スタッフの太田浩司氏、城郭研究のスペシャリスト中井均氏、『花々の系譜』の畑裕子氏ら各分野の第一人者が執筆したガイドブックです。

同部門の『博覧会公式ガイドブック』は地元で開催された「江・浅井三姉妹博覧会」の公式ガイドブック。NHKとも連携し、キャスト情報、番組ポスターなども収録。版を重ねて、119万人来場、経済効果240億円となった博覧会の成功に花を添えました。

同じく『浅井長政と姉川合戦』は、浅井氏研究に問題提起する太田浩司氏の論考。戦国史の多くの常識が江戸時代以降の創作物によるもので、史料から読みとれる真実は「長政軍は姉川合戦で大敗せず、浅井朝倉同盟は存在せず」とし、ドラマ便乗本とは一線を画した本格評伝となりました。

そのほか、図録『竹生島宝厳寺の歴史と寺宝』『戦国武将の竹生島信仰』、水彩画による史跡紹介『近江戦国スケッチ紀行』、戦国エッセイ『湖北残照 歴史篇』、総ルビ付きの『1時間でわかる浅井氏と三姉妹』、地域情報誌「み~な」への各種提案など、『三成伝説 新装版』へとつながる流れも評価されました。

以上、著者や発注くださった方々、関係各位に改めて感謝するとともに、受賞の喜びを分かち合いたいと思います。これからも良質な出版物を世に出してまいりますので、ご支援よろしくお願いいたします。

(編集部Y)

カテゴリ お知らせ, ピックアップ情報, 社員のブログ | コメントは受け付けていません。

2012年 4月 6日

冒頭に掲げたのは、淡海文庫『伊吹百草』の口絵です。

その著者である福永円澄さんがお亡くなりになったとの

悲しい知らせが、今日の朝一番に届きました。

福永さんは小学校教諭や文化財専門委員などを経て、

旧伊吹町の町史編さん室長として、地元の歴史や

民俗文化、自然などの調査を進めてこられました。

とくに滋賀県の最高峰・伊吹山については、

「歩いていない尾根や谷はない」ほどの“通”だったとか。

前掲書は自らの豊富な体験をまじえて綴られたエッセイですが、

「早春曼陀羅」として植物に関する詩も添えられています。

そのなかから一つ、「椿」を以下に引用いたします。

椿

つらつら椿が

咲きました

雪解の山の

日だまりに

つらつら椿は

春の花

もえるこころの

赤い花

つらつら椿は

愛の花

さびしい別れの

山の花

つらつら椿

つらつばき

ちぎりを惜しむ

つら椿

春の訪れとともに伊吹の花畑に還られた福永さん。

お通夜と告別式は、自らご住職をつとめておられた

伊吹山のふもと光了寺で行われるそうです。

社員一同、謹んで哀悼の意を表します。

(編集部Y)

カテゴリ 社員のブログ | コメントは受け付けていません。

2012年 3月 22日

啓蟄と春分は過ぎたものの、三寒四温の日々が続きます。

お久しぶりです、長い冬蘢りから覚めた編集部のYです。

本格的な春の到来を前に個人用ツイッターを再開したり、

フェイスブックを立ち上げたりしましたので、

『昔ここは内湖やったんよ』についてのまとめを以下再録します。

———————————————————

『昔ここは内湖やったんよ』を読まれた安土町下豊浦の88歳の方から

お電話で「とても分かりやすい」とお褒めいただきました。

弁天内湖(小中の湖のうち安土山西側)では

メタンガスに煙草の火が引火したそうで、

信長時代の犠牲者の亡霊による「亡湖の火の玉」と呼んでいたとか。

また、スクモは「巣くう藻」ではないかとか、

想像をふくらませると信長時代にヨーロッパから入ってきた言葉

「モスク」の転ではないか、という独自の仮説も。

ふつうは「掬う藻」ではないかとも思えるのですが、

とにかく貴重なお話、ありがとうございました。

亡霊伝説については、

著者の松尾さかえさんが学生時代にまとめられた報告書で

http://depp-usp.com/wp-content/uploads/2009/04/0212032matsuo.pdf

「獅子鼻の亡霊」として言及されています。

(ここでは安土城炎上時に自害した女性たちの亡霊)

今回のブックレットは、こうした積年の研究成果を

中学生でも読めるような入門書としてまとめなおされたもので、

松尾さんの継続した努力、井手慎司先生の適切な指導による賜物といえるでしょう。

お二方と、聞き取りに協力された地元の方々に改めて敬意を表します。

———————————————————

長い冬眠で申し訳ありませんでした。

飛んで火に入る夏の虫にならないよう気をつけます。

でもまた、虫になったらよろしく~(?)

カテゴリ 社員のブログ | コメントは受け付けていません。

サンライズ出版

サンライズ出版